ペルピニャンについて、『地球の歩き方』には次のようにある。

「この町がフランス領になったのは17世紀半ばのこと。それまではスペイン領カタロニア地方の一都市だった。そのような背景もあって、ずいぶんとスペイン色の濃い町である。」

たしかに、そう言えないこともない、とは思う。ペルピニャンの古い建物の赤茶色の瓦屋根、黄土色を混ぜたような薄茶のレンガ壁、無骨な装飾、それらは北フランスの青黒いスレート屋根と黄白色の石壁とはずいぶん風情を異にする。しかし、それならば、南仏は、ことに西南フランスは、大なり小なりみな「スペイン色が濃い」ともいえる。

そもそも、マドリッドのあるカスティリア、サンセバスチャンのあるバスク、バロセロナのあるカタロニアを、同じスペインという概念で括っていいものか、そうだ、というのは、もしかするとカスティリア人だけで、他の地方の人々は、民族も文化も違うよ、というかもしれないのである。これと同じような問題はヨーロッパ中にある。たとえば、スコットランドに行って、もしバーに入って「イギリスのウィスキーはうまいね」と地酒をほめたとすると、ただちに、「それはイギリスの酒じゃない、スコットランドの酒だ」という返事が返ってくるだろう。だから、ペルピニャンについて「スペイン色が濃い」という形容は、私には、ちと、デリカシーにかける気がしてしまう。

カタロニア出身の天才チェロリスト、カザルスは、国連の平和コンサートで、あの「鳥の歌」を演奏し、満場の拍手を浴びたとき、賞賛のお礼にひとこと、「私の故郷では鳥(鳩)はピース、ピースと鳴きます」と語ったそうである。この言葉に多くの人が感動した。もちろん、その一因は、カザルスの、カタロニア民謡による「鳥の歌」が、すばらしい演奏だったからでもあろう。しかし、彼の言葉が人々の胸を打ったのは、その言葉から、抵抗の末にスペインに飲み込まれた過去を持つカタロニア人の、哀しみと諦念と平和への願いが、静かにしみ出していたからではないだろうか。

ペルピニャンは「フランス領カタロニア地方」の中心都市である。カタロニアは、バスク地方のように、スペインとフランスに分断されている。だから、ペルピニャンは、バロセロナ同様、カタロニアの香りをいまだ色濃く残しているのであって、「スペイン色が濃い」のではないのである。

ペルピニャンの中心部にある14世紀から15世紀にかけて造られた城砦。現在、カタロニア博物館。 (2005年)

町の中心部を流れるテット川。庭園のように手入れされている。

ペルピニャン郊外から眺めるピレネー山脈。あの山の向こうは「スペイン領カタロニア」である。

上の写真を撮って、足元を見ると、道路わきのあちこちにひなげし(ポピー)が咲いていた。

ひなげしの花は、フランス中、道端や原野や牧場のどこにでも見かけることができる。

誰の歌だったろう、70年代に流行ったいまはもう古いシャンソンに、このひなげし(フランス語ではコクリコcoquelicot)を歌ったものがあった。花を見ると、その歌のどこか淋しい調子と、それをよく聴いた73年夏の、初めてフランスで生活を始めた頃を思い出す。1ケ月あまり暮らした地方都市ディジョンの大学寮の向こうには、見渡す限り麦畑が広がっていて、その脇の草原にはたくさんの野生のひなげしが咲いていた。その可憐な美しさは、つよく私の印象に残った。

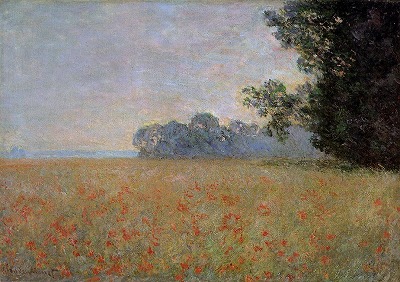

それからパリに出、初めてルーヴル別館の近代美術館を訪れたとき、モネが幾枚もひなげしの咲く野原を描いているのを発見した。その一枚に、ああこの景色だ、と、まるで意識の底で探し続けていた朦朧とした映像を初めて確かめでもしたかのように感動した。

それから二十数年を隔て、またこうして、ペルピニャン郊外の原野にひなげしを見ると、私はそこに永遠を見るような気持ちになる。モネの時代も、あの頃も、そして今も、自然は何も変わらずそこにある。

かつて近代美術館にあったこの絵は、現在オルセー美術館にある。

近代美術館は、コンコルド広場からチュイルリー公園に入るとすぐの、左右対称の二つの建物の左にあった。右の方は、今も昔同様、オランジュリー美術館である。当時、オランジュリーは、地下のモネの大睡蓮を除いて、展覧会用で、近代美術館が常設展示の美術館であった。フランスが持つ印象派絵画の主要な傑作がそこにあった。これらの絵画は、オルセー美術館が完成するとすべてそちらに移された。

モネのひなげし

ひなげしの別名は、虞美人草、である。有名な漱石の同名の小説は、もちろん意図して、遠くに、この名詞の起源となった項羽と虞姫のエピソードを照応させているのだろう。私の印象では、虞美人草の、その文脈から感じられるものは、清々しい哀しさ、静かな無常、といったものである。それは、たとえて言うなら、映画で、ドラマが終わった後にカメラをぐっと引いて、数年後の周囲のたんたんとした時の流れを映しだすような、一歩離れた所に立ってすべてを等価に位置づけなおすような、そういう感じに近い。

自然は常に変化することによって不動なのだろう。目の前にある何一つ、明日はもう同じではない。しかし、また同じ季節が訪れ、また同じ花が咲く。時とともに生命が消え、時とともに生命が再生することによって、自然は永遠である。昔も今も、少しも変わらず野原のあちこちに可憐に咲くひなげしを見ると、私はそこに、無常の恒常とでもいったらいいのか、なにか懐かしさと悲しさと温かさとを漂わせる母性的な自然を見るような気がする。